出版物

-

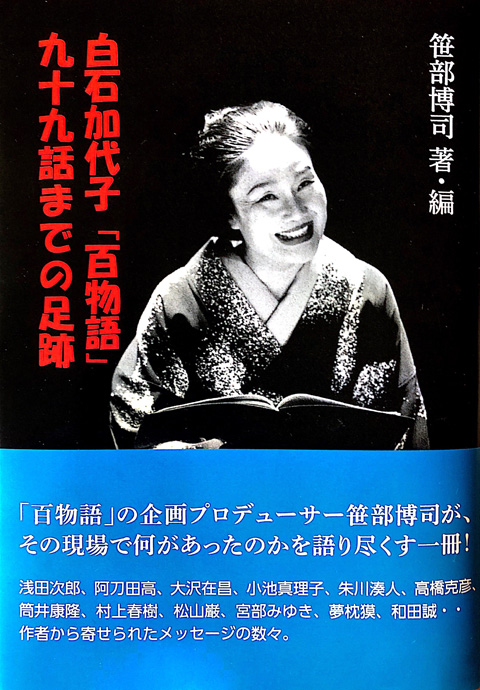

- 白石加代子「百物語」九十九話までの足跡

-

「百物語」アンコール公演第四弾に向けて、「白石加代子『百物語』九十九話までの足跡」というタイトルの本を準備していた。演出家鴨下信一のさまざまな言葉、出演者白石加代子の「百物語」への思い、また、「百物語」に登場した作家の方たちからいただいた温かい言葉の数々、それらをきちんと残しておきたいと思ったのだ。自分なりに「百物語」の意味を確認したい。

ツアー公演の稽古の最中、白石加代子が「時代小説」のDVDを突然持って来た。

家でたまたま見始めて、あまりにも面白くて、釘付けになったというのだ。

とにかく大興奮なのだ。

こんなに面白い舞台は観たことがない

白石が自分のやった舞台を手放しで褒めるなんて、見たことがない。

いや、白石は自分のやった舞台を褒めているのではない。

自分がこんなことをやったとは信じられない。みんなに見てほしいと言うのだ。

稽古を中断してみんなで見た。大爆笑だった。

ぼくは笑いに笑ったけれど、同時に感動した。

筒井作品は「五郎八航空」「如菩薩団」など「百物語」の中で重要な人気レパートリーだ。

しかし「時代小説」は再演もほとんどされていない。

なぜだろう。なぜ、白石の中でも、ぼくの中でも「時代小説」が消えてしまっていたのだろう。不思議だ。この舞台の意味するものが、よく分かっていなかったとしか言えない。

この作品は時代を先取りしすぎていたのかもしれない。

無意識という意味合いで、これは今のお笑いの最先端の若い人が目指しているものでは

ないだろうか。何をどう思いつくか、その意図を超えたところへ自分を追い込む。

「時代小説」はどの作品とも違っている。例えば「五郎八航空」にはストーリーがある。

お客はお話が面白くて笑うのだ。またキャラクーが面白くて笑うのだ。

この作品には面白がる手掛かりがない。

「時代小説」にはまとまったお話がない。むしろ筒井康隆は、それを拒絶している。

すべてが断片である。荒唐無稽な断片が怒涛のように連なっている。

白石はその怒涛に立ち向かう。冗談と洒落の洪水、その中で白石はさく裂する。

白石はさく裂する自分が楽しくてしようがない。

演じているのではなく、勝手に体が動き、勝手に口がしゃべっているのだ。

そして思った、これが白石加代子である。

アナーキーで無邪気な子供時間。

これをみんなに見てほしい、そう思って、筒井さんに電話をした。

この「時代小説」のDVDを本に添付したい。筒井さんは快諾して下さった。

この舞台は何もない。

鼠花火のように破裂し、飛び跳ねている白石加代子がいるだけである。

そしてこれがアートというものではないだろうか。

白石に言った、「もしかしてこれが百物語の最高じゃないかな」、彼女は同意した。

最高の出来という意味ではない。白石加代子にとって最高という意味である。

この本の準備を始めた時、「時代小説」は頭の片端にもなかった。

白石もこの舞台のことを忘れていた。たまたま見つけ、観てびっくりした。言われてみて、びっくりした。

白石はみんなに観てほしいと言った。同感だった。

これは白石加代子と言う役者の本質をうかがい知る、大切な資料であると思った。

そして演技の本質、究極でもある。

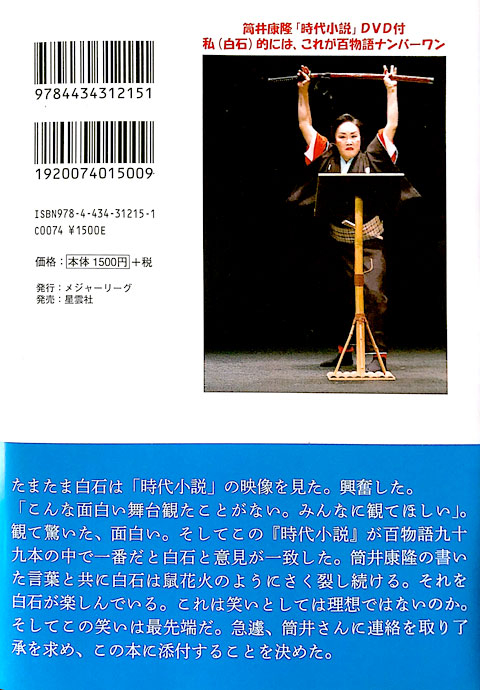

この映像は2004年7月、岩波ホールで上演されたものを収録したものです。

一緒に上演されたのは「雨月物語」の「青頭巾」と「吉備津の釜」、冒頭白石はそのことに触れていますが、あえてそれも残しました。観賞用に撮ったものではなく、資料としてホームビデオで撮ったものであることをお断りしておきます。

映像、音声が十分に配慮されたものではありません。

ですから、商品ではなく、添付しました。

ただこの白石を観てもらいたかった、馬鹿なことを喜々とやっている自分が楽しくてしようがない、そこに女優白石の本質があると思ったのです。

観てもらいたいのは、この演技にどんな意図もないということです。

筒井康隆はどんな意図で「時代小説」を書いたのだろうか。

意図を超えた強い衝動のようなものを感じます。

着地しないで空を飛び続ける、そんな強烈な意志。

白石は「いきなり道端で踊り出すような子供だった」と語っています。

そのいきなり踊り出す子供が、「時代小説」の白石に重なったのです。

そして高橋氏は、白石の演技を歌舞伎の発生の根源にあった演技的衝動と指摘しています。

それよりもまず、白石加代子の「時代小説」、お楽しみいただければ幸いです。

- 白石加代子「百物語」九十九話までの足跡

- 筒井康隆作「時代小説」DVD付

私(白石)的には、これが「百物語」ナンバーワン!

-

- わたしの演劇コレクション

-

言葉の中には生な感情を持った生きた人間が棲んでいる。

それをそっくり取り出し、舞台の上に解き放つ。言葉の中にいるのは、役ではなくて、人間である。演技とは、役を演じることではなく、人間として存在することなのだ。俳優が役を演じるという近代俳優術は、間違いではないだろうか。役を理解し、分析し、それを表現する、それが演技だというのは根本的な間違いではないだろうか。それは演技をみせているだけの話だ。人間はいない。

俳優は言葉と出会う。その言葉の中に、演じるのに必要なものはすでにすべて用意されている。舞台の上で、架空の現実の中で、俳優は自分の中にあるイメージのすべてを燃やし尽くす。それが演技というものではないだろうか。つまり言葉の中に、詩と真実がないと、俳優の心に本物のアクティングが生まれないのだ。舞台の上には、生な感情を持った本物の人間がいる。それをどこまでも追い求めるのが、演劇ではないだろうか。人間の心に起こったことが、人生である。

俳優の心に起こったことが、演劇である。

舞台の上の俳優の中に、何も起こらなければ、舞台には何もない。

俳優の中に起こることを保証するのは、言葉である。

古典とは、つまりそんな永遠の命を持った言葉なのだ。

このコレクションは、そういう言葉の、演劇のコレクションである。 - 「笹部博司の演劇コレクション」について

-

このコレクションを一言でくくれば、「悪女」ということになるだろうか。

演劇史上最強にして最悪の悪女、それがメディアである。この世には男と女、その二つが交わって、人類が出来た。その二つは必然であり、宿敵である。メディアは愛する男のために一切を捨てる、しかしその男はメディアを裏切った。ではメディアはいかにして、男に復讐したか。ギリシャ悲劇『メディア』は、その後、星の数ほど生まれたドラマの原型である。

コルネイユ、ラシーヌに代表される17世紀のフランス演劇はすごかった。「ル・シッド」事件の記述を読むとコルネイユの書いた『ル・シッド』がどれほどの評判をとったのかが手に取るようにわかる。評判を取った分足を引っ張られた。その後、登場したのがラシーヌの『アンドロマケ』。この作品も大変な評判で、誹謗中傷もすごかった。ラシーヌは常に抜き差しならない人間の関係を書いている。風船をどんどん膨らませる。膨らんで、膨らんで、最後の風船は爆発する。そして最も見事な爆発が『フェードル』である。もうここまで行けば、痛快というべきだろう。フェードルは、メディアに肩を並べる悪女であり、女優にとっての二大タイトルである。19世紀から20世紀にかけて、フランスに「ベル・エポック」と呼ばれる時代がある。『シラノ・ド・ヴェルジュラック』『椿姫』『トスカ』などの舞台が上演されたその頃のフランスの演劇が、世界演劇の頂点ではないだろうか。伝説の女優サラ・ベルナールは、ヴィクトル・ユーゴーの大ヒット作『ルイ・ブラス』で、一躍脚光を浴びた。当時の人気劇作家サルドウーは、サラ・ベルナールのために『トスカ』を書き下ろした。そのサラの代表作は『椿姫』で、彼女が一番愛したのは『フェードル』である。

わたしは悪女が好きだ。マルグリット(椿姫)もトスカもどこまでも強くて、我がままで、自分勝手だ。「演劇コレクション」には、『椿姫』と『トスカ』を収録した。演劇史上最高のウエルメイド・プレイである。読んでも楽しんでもらえること請け合いだ!

『野鴨』との出会いが、自分の転機となったことはすでに書いた。それから5年、イプセンばかり読んでいた。無人島に持っていく本はイプセンというくらい入れ込んだ。とにかく読んでいて楽しいのだ。一言一言、一行一行がスリリングでエキサイティングなのだ。イプセンの本はすべて面白い。長い不遇の時代からイプセンを助け出した『ブラン』。上演すれば5時間はかかる大作だが、一瞬も退屈させるところがない。そして、これでもかと人間の嘘と愚かさと間違いを喜劇的に描き出した『ペールギュント』、『人形の家』、『幽霊』などなど。特にお気に入りの『野鴨』(どこにも救いがない。悲惨で絶望的、なのに愛おしく、懐かしい)、『ちっちゃなエイヨルフ』(嘘つき男と我儘女の夫婦が、子供を亡くし、果てしなく責任を押し付け合う)、『ロスメルスホルム』(詐欺師にして、殺人者、父と姦淫を犯した女、同時にこれほど崇高な女はない)、『ジョン・ガブリエルと呼ばれた男』(頂点に君臨した男が、どん底に、その絶望の中で、人生の戦いを諦めない。夢見ながら死んでいった男は果たして敗残者なのか勝利者なのか)、『民衆の敵』(まず楽しい、面白い。コメディとして最高、人間ドラマとして一級、そして社会ドラマとしても今日的)、『ヘッダ・ガブラー』(矛盾の塊、女王ガブラーは、ガラスのように壊れやすい現代悪女の到達点である。ため息が出るほど、かわいい女)をコレクションに収録した。イプセンについては、いろいろな記述、解説があるが、正直、まったく納得できない。ある意味、イプセンは何も書いていない。ただ人間を書いているだけだ。そのイプセンの書いた人間が果てしないのだ。果てしなく愚かしく馬鹿馬鹿しい。そして読んでいくと、それが自分であることに気が付く。嫌ではない。むしろ反対だ。ほっとして慰められ、勇気づけられるのだ。イプセンは作品で自分の内面を告白し、懺悔している。キリスト教徒は、死ぬとき、牧師の前で懺悔して、死に向かう。懺悔して、心の中をすっきりさせて、死ぬのだ。そのすっきりがイプセンの作品なのだ。

イプセンについて付け加えれば、やはり女が素晴らしい。イプセンのドラマの構造は、女を追い詰め、締め付け、本音を吐かせる。その意地の悪さが最高なのだ。だから、イプセンの描く女は光り輝く。

イプセンは、机の上に、サソリを入れた壜とストリンドベリの写真を置いていたという。筆が止まると、その二つで自分を鼓舞したと自分で語っている。イプセンの面白さはとても説明し尽くせない。読んで、その面白さを発見し、体験してほしい。告白と懺悔という点でその作品を読むと、ストリンドベリはイプセンよりもより露骨であり、過激である。だから、読みようによってはより喜劇的であるともいえる。

エリック・ベントリー「近代演劇研究」は繰り返し読んだ。今でも時々読み返す。ここでのイプセン、ストリンドベリについての記述は、そっくり自分の意見として取り入れた。その指導の下に、『令嬢ジュリー』『債鬼』『死の舞踏』を手掛け、『令嬢ジュリー』を『令嬢と召使』として、コレクションに収録した。

一生を女との戦いに費やしたのは、ストリンドベリだ。その最高傑作『死の舞踏』をこのコレクションに入れられなかったのが、残念だ。ここでの夫と妻の会話ほど、愛しいものはない。『宋家の三姉妹』という映画を見た。興味を惹かれて、その驚異的な三姉妹を調べた。それをそっくり芝居にした。なんというか、人物がシェイクスピア的なのだ。まさに歴史と肌を突き合わせて生きていた。その呼吸一つすら、世界に影響した。それを舞台にしたかった。

悪女なくして、演劇は成立しない。どうか燦然と輝く、悪女をお楽しみください。

特に女優の方、これらの作品を読んでご自身の悪女をお磨き下さることを、切望いたします。

- メディア

- エウリピデス

- フェードル

- ラシーヌ

- 椿姫

- デュマ・フィス

- トスカ

- サルドゥー

- 野鴨

- イプセン

- ちっちゃなエイヨルフ

- イプセン

- ロスメルスホルム

- イプセン

- ジョン・ガブリエルと呼ばれた男

- イプセン

- 民衆の敵

- イプセン

- ヘッダ・ガブラー

- イプセン

- 令嬢と召使

- ストリンドベリ

- 宋家の三姉妹

- オリジナル台本